学童保育がいっぱいで入れなかった、子どもが学童保育を嫌がっている…

学童保育を利用できない時、学校から帰ってきた子どもだけで留守番させるという手段が頭に浮かぶと思います。

でも子ども一人で留守番させるのは不安だし、みんないつから子どもを一人で留守番させてるのか気になりますよね。

この記事では一人で留守番させたのはいつからか、「小学生のお留守番実態調査」の結果を用いて紹介しています。

また留守番中の防犯対策として有効的なルールや方法、学童以外の選択肢にはどのようなものがあるかを現役保育士の筆者が解説しています。

学童保育に入らなかった時でも安心できるよう、子どもが安全に放課後時間を過ごせる環境作りのアイディアにお役立てください。

学童保育に入れない

子どもが放課後をどう過ごすかは、働く親にとって心配の種ですよね。

特に、学童保育への入所は希望しても全ての家庭が受け入れられるわけではありません。

また子どもが学童保育を嫌がる場合もあります。

低学年は優先的に入れる傾向が

学童保育への入所は地域によって基準が異なりますが、一般的には低学年のお子さんが優先される傾向があります。

しかし地域によっては家庭の状況を考慮したポイント制を取り入れていることもあり、例え低学年でも入れないという家庭もあります。

大体3~4年生に学童をやめることが多い

学童保育は低学年の子どもたちを優先するため、高学年になると学童保育を卒業させられることが増えます。

また周りの友達が学童保育をやめ始めると、小さい子どもばかりで面白くないと学童保育に行きたがらなくなることがあります。

思春期や反抗期を迎えている子どもの場合は顕著に拒否反応が現れ、その気持ちを無視することは難しいです。

長期休みだけの利用がNGな学童も

学童保育の利用にはさまざまな制約があり、中には長期休みだけの利用を認めていない施設もあります。

例え平日は1~2時間の留守番で済む家庭でも、長期休みになると状況は変わります。

しかし長期休みだけの利用を認めない施設もあるため早めの確認が必要です。

一人で留守番はいつから?

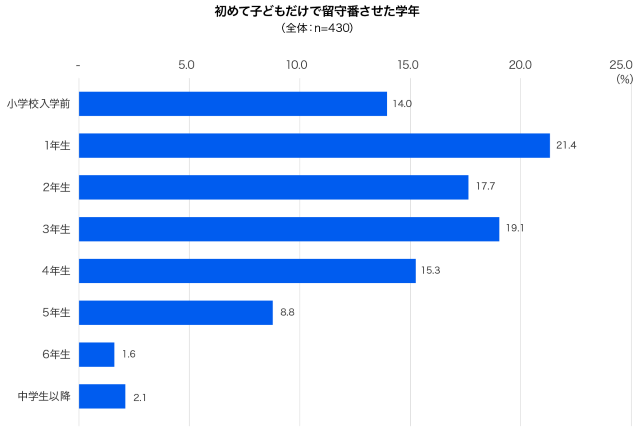

ホームセキュリティ会社アルソックが、小学生の子どもがいる共働き家庭の男女500人に対して「小学生のお留守番実態調査」を実施しました。

「子どもだけで留守番させたことがあるか」という事前アンケートでは「ある」が86.0%、「ない」が14.0%という結果でしたのでそれを前提にお読みください。

初めて子どもだけで留守番をさせたのは「小1から」が多い

初めて子どもだけで留守番させた学年は、小学1年生が21.4%と一番多い結果になっています。

ALSOKより引用

小学校入学を機に留守番デビューを始める家庭が多く、低学年のうちに初めての留守番を経験している子どもの割合が高いですね。

次いで3年生の割合が高いのは、学童保育から卒業したタイミングで留守番デビューを始めた、もしくは4年生になったら学童保育を卒業するつもりで予行練習をした、という背景がうかがえますね。

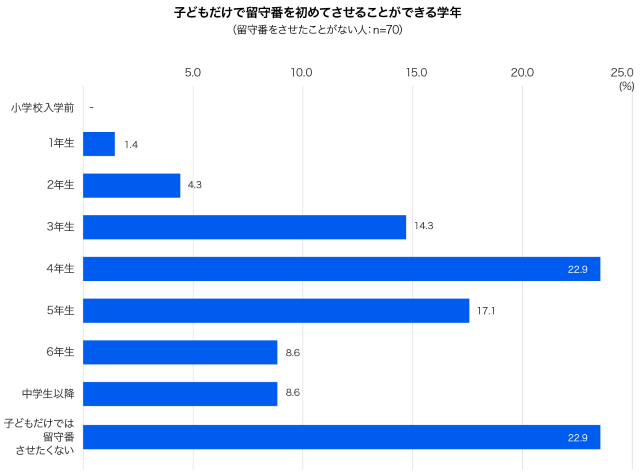

留守番未経験の家庭が望むのは「小4から」

子どもだけで留守番をさせたことがないという人を対象に「いつからなら子どもだけで留守番をさせられると思うか」というアンケートの結果がこちらです。

AKSOKより引用

4年生が一番多い22.9%となっています。

低学年での留守番に不安がある割合が高く、「子どもだけでは留守番させたくない」という意見も同率で22.9%という結果でした。

留守番中の子どもの防犯対策

子どもだけで留守番させたくないのは、当然子どもが心配だから。

だけど仕事などの関係で、どうしても家で見守ることができない家庭もあります。

そのような時に子どもの防犯対策として、どのような点に注意したらいいのかポイントをまとめました。

以下の点を意識しながら、一人で留守番をするまでに練習しましょう。

いきなり長い時間に挑戦させるのではなく、まずは短い時間から練習して自信をつけていくことも大事です。

親も、子どもも、どちらもが安心して過ごせるような環境作りが大切です。

鍵の管理

お子さんのランドセルに鍵をしっかりとつけましょう。

落としたりなくしたりしないように、キーホルダーやキーケースを活用するのがおすすめです。

鍵がむき出しになっているタイプではなく包み込むタイプのものだと、鍵が人の目につきにくいですよ。

戸締りチェック

家の中に入ったら必ず施錠するということを癖付けましょう。

「インターフォンが鳴っても、知らない人がいたら出ない」というルールを徹底しましょう。

戸建ての家ではカーテンを閉めておくことで、子どもが一人でいることを外から見えにくくします。

窓の施錠も開けないようにし、玄関にはチェーンロックもして安全性を高めましょう。

連絡手段の確保

親に電話をしたい時、どこに電話番号が書いてあるか分からないと困ってしまいます。

連絡先の保管場所や電話の使い方を教えて、電話を掛ける練習をしましょう。

また親の携帯が繋がらなかった場合に、職場へ連絡できる方法もロールプレイしておくと安心です。

「○○課の○○の子どもです、母はいますか」というような台本を作っておくと子どもも心強いでしょう。

ルール作り

家電製品は特に注意が必要です。コンロやオーブンなど、使ってはいけない家電を明確にしましょう。その時にお風呂場やベランダなど、行ってはいけない場所も決めます。

また学校から帰った後は「手洗い→おやつ→宿題」と流れを決めてルーティーンにすると、日常のリズムが作れます。

友達の家や公園に立ち寄らず直帰する、テレビやゲームは決められた時間内で遊ぶといったルールを設けることも大切です。

災害時の対応

万が一の火事や地震などの緊急時にはどう行動するか、事前に家族で話し合っておきましょう。

防災リュックの場所と使い方を知っておくことで、子どもが「何もわからない」とパニックになる可能性を減らせます。

またケガをした時の応急処置も教えておきましょう。

見守りカメラの導入

最近では携帯で子どもの様子をチェックできる見守りカメラもあります。

通話機能が付いたものを選ぶと、留守番中の子どもとコミュニケーションも取れて安心です。

ホームセキュリティの導入

大手セキュリティ会社アルソックもホームセキュリティに力を入れています。

何かあった時の駆けつけサービスもあり、もしもの時の心強い味方です。

施錠の確認ができたり火災や侵入を感知したり、あらゆる不安から守ってくれます。

アルソックのホームセキュリティについてもっと知りたい方は、無料で資料請求を行っているので試してみてください。

他にも…

おやつの食べ過ぎを防ぐため、食べる量を事前に決めておきましょう。

家具の固定を行い、危険物は子どもの手が届かない安全な場所に保管します。

近所に信頼できる大人がいる場合はその存在を伝えておき、緊急時に頼りにできるようにしておくと安心です。

連絡手段

何かあった時に連絡ができる手段は必要です。

固定電話が家にない家庭も増えていますので、固定電話以外の手段をご紹介します。

キッズ携帯

キッズ携帯は子どもが簡単に使えるように設計されており、登録された電話番号にのみ連絡が取れるようになっています。

知らない誰かと勝手に知り合ったり友達関係のトラブルに発展したりという心配をせずに済みますし、子どもも緊急時にすぐ連絡を取ることができます。

子ども用GPS

子ども用GPSにはメッセージ機能がついているものもあります。

子どもの居場所を確認するだけでなく、親とメッセージのやり取りをすることが可能です。

ただしリアルタイムでコミュニケーションを求める場合には、別の手段を検討する必要があります。

子ども用GPSのおすすめ機種を知りたい方はこちらの記事も参考になりますよ。

見守りカメラ

見守りカメラには通話機能が付いているモデルもあり、設置することで家の中の様子を確認できるだけでなく会話の手段として活用することができます。

常に様子を確認できる上にコミュニケーションも図ることができるので、子どもも親も安心感が段違いです。

双方向通話機能が付いた見守りカメラを調べたい方はこちらの記事をどうぞ。

学童以外の選択肢

学童に入れなかった場合や子どもが学童を拒否した場合、やはり子ども一人だけで留守番をさせなければいけないのでしょうか?

子ども一人で留守番させることに不安を感じるのは当然です。

そこで、学童以外の選択肢で子どもが安全に放課後時間を過ごすことができる方法を紹介します。

子どもが自宅で一人時間を過ごしている時でも安心して仕事に臨めるよう、様々な方法を検討してみましょう。

祖父母宅

もし近くの距離に頼れる祖父母の家があるなら、活用させてもらうのも一つの方法です。

「おじいちゃん、おばあちゃんのお家で過ごす日」を設けることで、子どもも違った環境で楽しく過ごすことができます。

その場合は緊急時の連絡方法について確認し合い、子どもが一人で安全に祖父母宅まで行けるように練習しておきましょう。

ファミリーサポート

地域によっては「ファミリーサポート」という制度が利用できます。

子どもの見守りだけでなく、学校のお迎えや家事の支援も依頼できるサービスです。

地域の信頼できる方々が登録しており、利用者とサポーターが互いに助け合うことができます。

ファミリーサポートについて詳しく知りたい方はこちらの記事も参考になります。

ベビーシッター

ベビーシッターサービスを利用するのも一つの選択肢です。

費用は高めですが、保育士資格を持ったプロに子どもを任せることができるため安心感があります。

習い事

放課後の時間を有効活用するために、習い事を始めるのも一つの手です。

学校からそのままレッスンやクラブへ行くことで、親が仕事から帰宅するまでの時間を賢く使うことができます。

また長期休み中に合宿や預かり事業を提供している習い事もあり、子どもたちが充実した時間を過ごせます。

アプリ「子育てシェア」

最近ではアプリを通じて子育ての負担を軽減する手段も登場しています。

「子育てシェア」のアプリでは送迎や託児などの必要なサポートを地域の方とシェアすることが可能です。

これにより家族だけでなく、コミュニティ全体で子育てを支える新しい形が生まれています。

子どもの安全を第一に

初めて子どもに留守番させたのは小1から、という意見がアンケートでは多かったですが、それでも心配な気持ちは消せませんよね。

子どもが留守番する時の防犯対策には

- 鍵の管理

- 戸締りチェック

- 連絡手段の確保

- ルール作り

- 災害時の対応

- 見守りカメラの導入

を意識しましょう。

学童以外の選択肢では

- 祖父母宅

- ファミリーサポート

- ベビーシッター

- 習い事

- 子育てシェアアプリ

を活用することで、子どもが安全な放課後時間を過ごすことができますので、ぜひ検討してみてください。

コメント